La paralisi sopranucleare progressiva è una malattia rara . È un disturbo cerebrale che compromette diverse sfere (motoria, cognitiva ed emotiva). Tra le varie manifestazioni si possono osservare difficoltà nel movimento, mancanza di equilibrio, difficoltà a parlare o cambiamenti di umore.

La sua incidenza varia generalmente da 3 a 6 persone su 100.000 in un anno. Il che la rende una delle malattie neurodegenerative meno studiate. C'è quindi poca conoscenza a riguardo. S e conoscono i sintomi ma l'eziologia non è ancora ben definita . Di conseguenza il trattamento da seguire non è particolarmente specifico ma coinvolge ambiti diversi da quello medico a quello psicologico o fisioterapico.

La paralisi sopranucleare progressiva fu descritta per la prima volta nel 1964 da Steele Richardson e Olszewski.

Paralisi sopranucleare progressiva: in cosa consiste?

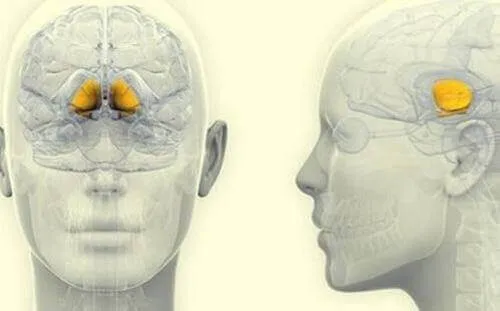

Autori come Jiménez-Jiménez (2008) lo definiscono come uno malattia neurodegenerativa che causa l'accumulo di cluster neurofibrillari nei neuroni e nelle cellule gliali . Questi accumuli si formano in aree specifiche del tronco cerebrale e dei gangli della base. Di conseguenza si ha una progressiva riduzione di queste strutture e la perdita delle loro proiezioni sul lobo frontale.

L'eziologia di questa patologia non è nota anche se sono documentati alcuni casi su base genetica. Ad oggi, a causa della mancanza di ulteriori studi, la causa di questa malattia è sconosciuta. Tuttavia tra le cause più conosciute troviamo la predisposizione genetica ed eventuali fattori ambientali non ancora definiti .

I gangli della base svolgono un ruolo molto importante nel controllo delle emozioni, dell'umore, della motivazione e della percezione, nonché nel controllo motorio.

-Miranda Cámara e Martín 2012-

Quadro clinico della paralisi sopranucleare progressiva

Il danno causato dalla paralisi sopranucleare progressiva interessa diversi livelli, provocando diversi disturbi. Ardeno Bembibre e Triviño (2012) espongono alcune delle conseguenze di questa patologia.

- La variante classica è caratterizzata dalla presenza di instabilità posturale oftalmoplegia e sindrome pseudobulbare.

- La variante parkinsoniana presenta un quadro rigido-anecinetico.

- G Gli studi di neuroimaging strutturale vengono eseguiti utilizzando la risonanza magnetica (MRI) .

- Il neuroimaging funzionale utilizza la tomografia computerizzata a emissione di fotone singolo (SPECT).

- Anche Tomografia ad emissione di positroni (PET) emerge come strumento per il riconoscimento di questa patologia.

- Patologia lentamente progressiva.

- Potresti notare sia lo sguardo verticale che fremiti verticali lenti e instabilità posturale.

- Non esistono evidenze della presenza di altre patologie che possano spiegare i punti precedenti.

- Patologia lentamente progressiva.

- Età iniziale uguale o inferiore a 40 anni.

- Instabilità posturale.

- Non esistono evidenze della presenza di altre patologie che possano spiegare i punti precedenti.

- Acinesia e rigidità simmetrica con predominanza prossimale.

- Assenza di risposta al trattamento con levodopa o risposta scarsa o temporanea.

- Deficit cognitivo precoce con almeno due dei seguenti sintomi: apatia diminuzione della fluidità verbale compromissione del pensiero astratto condotta imitativa o segni di liberazione frontale.

Varianti cliniche

Nel 1994 Lantos descrisse tre tipi o varianti cliniche di paralisi sopranucleare progressiva. Queste varianti dipendono dall'area in cui si forma l'accumulo di cluster neurofibrillari.

Diagnosi di paralisi sopranucleare progressiva

La diagnosi definitiva di questa patologia si ottiene in seguito agli esami autoptici . La diagnosi del paziente vivo, tuttavia, è clinica e piuttosto complessa.

La bassa incidenza della paralisi sopranucleare progressiva ne rende difficile la diagnosi a causa del numero limitato di studi sull'argomento e della confusione con altre malattie. Per questo motivo generalmente viene fatta una diagnosi differenziato da altre patologie come il Parkinson, l'atrofia multisistemica, la degenerazione cortico-basale demenza demenza frontotemporale o a corpi di Lewy.

I metodi diagnostici vengono eseguiti attraverso diversi studi con l'uso di vari strumenti :

Secondo l'Istituto Nazionale dei Disordini Neurologici e dell'Ictus e la Società per la Paralisi Sopranucleare Progressiva esistono diversi criteri diagnostici per questa patologia.

Criteri di inclusione

Possibile paralisi sopranucleare progressiva

Probabile paralisi sopranucleare progressiva

Criteri di supporto

Valutazione

A causa della scarsa presenza di questa patologia nella popolazione, non esiste una valutazione standard e specifica al riguardo. Per questo motivo la valutazione viene effettuata attraverso casi unici. A tal fine vengono preparati diversi test e questionari specifici per ciascun paziente.

Arnedo Bembibre e Triviño (2012) espongono le aree valutate e gli strumenti utilizzati attraverso lo studio di un caso particolare.

Trattamento e conclusione

Un trattamento efficace e specifico per la paralisi sopranucleare progressiva rimane sconosciuto. Le uniche misure applicate sono palliative volti a garantire al paziente una qualità di vita soddisfacente. In assenza di una cura, l’obiettivo è rallentare la progressione della malattia. Inoltre, l’obiettivo è quello di incoraggiare, per quanto possibile, l’autonomia del paziente.

I trattamenti generalmente applicati spaziano dalle visite a diversi specialisti come neurologia medici psicologi della riabilitazione ecc. alle terapie farmacologiche con levodopa fluoxetina amitriptilina o imipramina. Per quanto riguarda le misure non farmacologiche, le principali sono la logopedia, la fisioterapia, la stimolazione cognitiva e la terapia occupazionale.

La ricerca è sicuramente un aspetto fondamentale per indagare questa patologia attualmente così poco conosciuta. In questo modo sarà possibile indagarne le cause, la valutazione e le cure con maggiore precisione .